重尋李青崖 道一聲“辛苦”:從法語譯莫泊桑第一人

李青崖這個名字,第一次見是好多年前,在舊報刊史料中。那時我還在學校做關于舊上海文人交際場的論文,看到他的名字屢屢被統計出現在一列長長的名單中,和曾樸、張若谷、林微音、邵洵美、傅彥長、滕固、章克標、徐悲鴻等人并列,作為某某時髦茶室或咖啡廳的常客。和其他人比,這位李青崖沒有留下太多著述文字,因此當時并沒被我作為“重點對象”去多加探尋,且想當然地以為他的風格做派大約也是和這些人中的許多位一樣,是彼一時追慕洋派的海上“名流”。

一直到最近,藉由鄭州大學出版社最新出版的一套《李青崖譯文集》,細細去搜尋其人其跡,才發現自己曾經對李青崖有著十分狹隘的誤解。他是一個遠比想象中豐富的人,一生經歷了跌宕的大半個二十世紀,甚至還曾數次參與到時代風云的重要節點中,與近現代史的多位大人物關系匪淺,然而風云掀起巨浪,他卻如水上的波紋散去,靜默如初;最終稱名并度過一生的,則是一個最純粹的身份——法語文學譯者,莫泊桑全集才是他一生的目標。

在法語文學進入中國的旅程中,李青崖不啻是最早期的先行者之一,但種種原因,讓他的名字塵封多年,令今天的許多人頗感陌生。當今著名譯者、華東師范大學法語系教授袁筱一有感于此,為李青崖譯文集所作序言標題即是“翻譯史欠青崖先生一聲‘辛苦’”。而或許,欠一聲“辛苦”的又絕非僅是翻譯界。

1925年在湖南的李青崖

出國留洋棄理從文

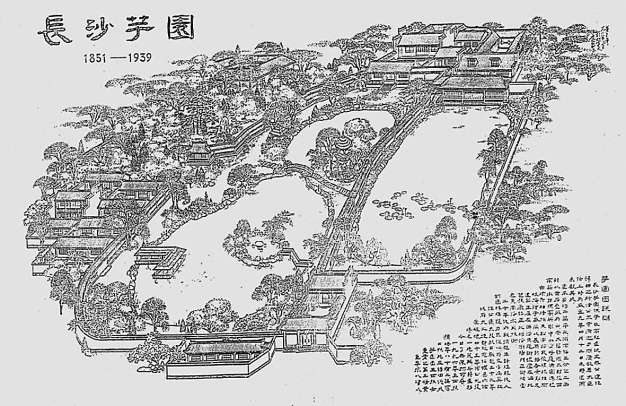

李青崖,名允,以號行。1886年,他出生于湖南長沙芋園。芋園是由其高祖父李星沅所建的私人宅園,風光優美,在長沙聲名遠揚。

李家累世為官,聲名顯赫,并有文才。高祖父李星沅是晚清重臣、位高權重的兩江總督,曾參與第一次鴉片戰爭和對太平天國作戰;其孫李輔耀,也即李青崖祖父,亦德高望重,曾任杭嘉湖道臺,主持修建完成了錢塘江海塘。另一件垂名之事是將位于西湖孤山的產業贈予西泠印社,使其有了立足之地。后來李青崖與妻子吳琴清的結婚地點就在西泠印社社址,吳琴清亦出身望族。

由李青崖高祖父李星沅所建的李氏長沙芋園,一度成為湖南進步師生交流場所。

李青崖是長孫,自小在祖父身邊生活,耳濡目染。李輔耀思想開化,以新學為富國強兵之道,科舉未廢除之際,便將李青崖送進新式學堂上海震旦學院,同時將孫媳吳琴清送入美國人辦的蘇州景海女中求學。震旦由法國天主教會資助,以法文教學,為李青崖打下良好的語言基礎。后來馬相伯神父不滿法國教會干預,從震旦出走創立復旦學院(復旦大學前身),李青崖亦擁戴前往,成為復旦的首屆學生,讀土木科。

1907年秋,李青崖考取官費留學,赴比利時列日大學攻讀采礦。據李青崖之孫李巨川所記述,1982年,其家人在比利時游覽時曾造訪列日大學,從歷屆學生檔案中覓得李青崖的相關資料,課表顯示,當年李青崖曾選修過法國文學課。李巨川推測,這當是祖父與法國文學、與莫泊桑結緣的起點。

辛亥革命次年,李青崖學成歸國。檢視他回國之初的履歷,很長時間里依然是與他的理工科專業相關的:先是在湖南高等師范學校教化學和礦物學,并在湖南第一師范學校兼課;隨后擔任過隴海鐵路工程局技術員、山西省礦物科技術員;之后又回長沙,在幾所工商業學校教礦物學、物理學、法文等。一直到上世紀二十年代中后期,才完全轉向了文學和文學教育。其中原因,一方面是興趣,另一方面也是因為其時中國貧弱,工程技術難有施展之地。事實上,這條“棄理從文”的路徑,在“五四”一代作家中相當普遍。據嚴家炎先生統計,受實業救國思潮影響,這批作家在學校里所學大多是理工農醫等“實用”專業,真正學文學藝術的反而不多,像魯迅、郁達夫、郭沫若學的都是醫學,周作人學土木,鄭振鐸學鐵路,胡適最初也學的是農學等等。他們不約而同或相互召喚著,發現了文字在更高層面上啟迪民智的作用,最終走到了共同的道路上來。

李青崖也是有跡可循的。1919年,他加入由同仁徐特立等發起的學術團體湖南健學會。學會要求會員們讀完一定數量的書并做匯報交流,李青崖原想做西方新思想方面的研究,苦于湖南偏僻,無法找到太多資料,便臨時改題為“十九世紀法蘭西文學研究”。雖有偶然成分,確可見其興趣所在,大約也和留學時修習的課程有關。在這前后,李青崖運用他的法語能力開始翻譯一些文學作品,首先選擇的便是有“短篇小說之王”稱號的莫泊桑的作品。1921年,他加入了由周作人、鄭振鐸、沈雁冰(茅盾)等人發起的文學研究會。

莫泊桑(1850年8月5日-1893年7月6日)

芋園見證時代風云

雖然從上世紀二十年代初開始,李青崖的志趣逐漸轉移到文學翻譯上來,但他卻并非純然的埋首書齋之人。和其祖父李輔耀一樣,他對社會變革也懷有很大的興趣或者說責任感,觀其一生,有數個值得標注的交匯點。

李青崖回到長沙后,在湖南第一師范學校當過一段時間教員,在這里,他見證了未來將與中國息息相關的一批青年人的成長。當時湖南一師人才濟濟,除了李青崖,教員中有楊樹達、楊昌濟、黎錦熙、徐特立、曾運乾等有名的新派學者,學生中有毛澤東、蔡和森、蕭子升等佼佼者,彼此交往密切。李青崖還將所居芋園的幾間空房借與楊昌濟、黎錦熙等作為教師宿舍,師生們便更是常常來到這里交流,結社,做研究,辦刊物,毛澤東和楊開慧也是在李氏芋園結識的。在這批師生的推動下,湖南成為響應新文化運動最積極的省份之一。

當時留法勤工儉學風潮興起,李青崖很支持學生們出去看看。作為唯一從海外留學歸來、精通法語的教師,他和徐特立一起開辦了法語研究會和留法預備班,并常常去給學生們講課,為他們鞏固法語基礎,開闊眼界。

在幫助蔡和森等同學籌備留法勤工儉學的同時,毛澤東本人卻因對中國問題更關心,最終留在了國內。1919年,26歲的他鋒芒初露,組織了驅逐皖系軍閥張敬堯的“驅張”運動,少有人知的是,李青崖也在其中盡了很大一份力。毛澤東和一師教師易培基赴京請愿前,李青崖出于支持,特為他們聯系了時任北洋政府京都市政督辦公署坐辦的吳瀛。吳瀛正是吳琴清的弟弟,也是劇作家吳祖光和音樂家吳祖強的父親,后來配合易培基創建了故宮博物院。吳瀛受到姐夫重托,為毛澤東等人安排了在京的食宿,并引薦他們見到了時任北洋政府審計院院長的政治家莊蘊寬,莊蘊寬隨即面陳總統徐世昌,內外斡旋,最終迫使政府采取行動,“驅張”取得勝利。

李青崖自己,則依然在從事文化事業。他和文學研究會同仁趙景深在長沙組織了湖光文學社,辦雜志,發展社員。直到1926年北伐,他投筆從戎,參加了國民革命軍,兼任隨軍記者。隨軍到武漢后,被派任京漢鐵路局總務處長,又因隨之而來的白色恐怖脫離公職。據李巨川透露,這和羅黑芷一事有關。羅黑芷是湖光文學社的優秀青年作家,因寫小說譏諷時政被疑為共產黨,被關押拷打致死。李青崖義憤填膺,公開發表文章直刺湖南執政者唐生智,而唐生智亦是李青崖在國民革命軍的上司。這讓李青崖在湖南、湖北都無法立足,只好辭職,舉家遷往上海,隱居在上海近郊的寶山縣城。

在上海寶山,環境較為安定,李青崖重新回到了文學上來,專心從事了一段時間的翻譯工作,并負責文學研究會刊物《文學周報》的編輯。1931年起,受聘擔任復旦大學和大夏大學(華東師范大學前身)教授,開設文學課程。然而好景不長,隨著抗戰爆發,上海陷落,復旦和大夏大學合并為聯合大學內遷,李青崖隨聯大一部分遷往貴陽,任中文系主任。在貴陽,李青崖和復旦教授謝六逸、貴州鄉土文學作家蹇先艾會合起來,組織“每周文藝社”,開辟專刊,宣傳抗日。1940年,他們又組建了“中華全國文藝界抗敵協會貴陽分會”,李青崖任理事,協助開展抗日救亡工作。

抗戰勝利后,李青崖回到上海繼續工作,并主持了林語堂先前所創立的《論語》雜志的復刊。不久后,卻因老板邵洵美執意要撤掉一篇有譏諷當局色彩的左傾雜文,李青崖感到編輯自主權被干涉,憤而辭職,重新專注于翻譯與文學教育事業。

縱覽李青崖的一生,始終似與近現代中國的變革同行,甚至數次直接參與到這些重大變革的節點中去。這自然和他出身名門望族有關,但必然也出于他自己對國家社會的熱忱本心。然而盡管如此,他的身份不是革命者,亦不屬于一般認知的“革命作家”——我們看到,更多時候,他似乎都作為一個勤勤懇懇的鋪路搭橋者,用文學、用教育實踐著他的理想,而這也才是他的“正軌”,是他真正依存、信賴并相伴一生的。正如其孫李巨川所說,祖父一生,歸根結底是個“富有家國情懷的普通文化人”。

李青崖

從法語譯莫泊桑第一人

李青崖的翻譯事業,據李巨川推測,應始于他1921年加入文學研究會前后。當時文學研究會倡導白話文學,卻一時缺乏創作實踐成果,包括李青崖在內的會員便著手用白話翻譯介紹了大量外國文學,這也是文研會的宗旨之一。從其后人統計的李青崖譯著目錄可以看到,從最開始,莫泊桑便是他重要的翻譯對象。

1923年,李青崖將他在各處零散發表的莫泊桑短篇小說譯作匯集起來,編成《莫泊桑短篇小說集(一)》,作為文學研究會叢書,由商務印書館出版,這也是他的第一個譯作集。李青崖好友、著名語言文字學家楊樹達為之作序,表示“希望青崖出版這冊子以后,還繼續不斷地將莫泊桑著作都譯出來,使國中有文學興味的人,個個都能飽飽地領略莫泊桑著作的風味,那就是很有貢獻的工作了”。李青崖不負厚望,1925年、1926年,又接連出版了第二、三集。《莫泊桑短篇小說集(一)》再版時,被當局刪掉了六個短篇小說,遠在北京的文學研究會成員俞平伯、葉圣陶、朱自清自負盈虧,慷慨支援,立刻把它們另結一集出版,名為《髭須》。

李青崖所譯《莫泊桑短篇小說集》書影,作為文學研究會叢書之一,由商務印書館出版。

翻譯莫泊桑,李青崖并不是第一人。據有關研究爬梳,早在1904年就由陳景韓翻譯了莫泊桑短篇《義勇軍》(今譯《俘虜》),至民國初年,以周瘦鵑為代表的鴛鴦蝴蝶派對莫泊桑亦鐘愛有加,翻譯了其多個短篇。不過,以上這些基本多是文言譯本,且從外文轉譯,又有外國文學最初翻譯入中國時普遍的為迎合讀者獵奇趣味而隨意改寫、曲譯之弊,莫泊桑的譯名也有毛白氏、莫柏霜、摩泊商、莫泊三等多種。五四新文化運動興起后,翻譯外國文學成為一時之盛,莫泊桑作為逝去年代不久的法國現實主義代表作家,進入了中國新文學作家視野,胡適、沈雁冰、李劼人、耿濟之等都有過零星翻譯。

李青崖雖不居首功,卻能后來居上,成為民國時期最著名的莫泊桑譯者,其主要原因,一是他是第一個從法語直譯的譯者,且采用通俗易曉的白話文,譯文質量高,二則是他長久堅持,以系統翻譯莫泊桑全集為終身目標。據學者陳子善考證,現在通行的譯名“莫泊桑”,即來自李青崖的確立。

李青崖“譯”卻很少“作”,但從楊樹達的序中,或可得窺一二。楊樹達說,他在外國小說里最喜歡讀莫泊桑,其描寫精細工巧,尤在乎“觀察力和想象力的微妙”,且內容驚心動魄,“能夠打入人心的最深之層”,并稱李青崖為“同好”。這大概能代表當時廣泛的閱讀感受。莫泊桑小說情節曲折豐富,且以中短篇為主,便于報刊發表,自然都令其受到讀者、譯者歡迎;此外格外重要的一點還在于,其典型的批判現實主義、自然主義傾向,《羊脂球》《我的叔叔于勒》等作品中對底層人的同情關懷,正與當時文學研究會提倡的“為人生而藝術”、關注社會現實問題相契合,故為這一派所推崇。

除了楊樹達等朋友的鼓勵,李青崖立下翻譯莫泊桑全集的志愿,和曾樸也有很大關系。曾樸是晚清四大譴責小說之一的《孽海花》的作者,也是一位著名法語譯者,成系統地引進翻譯了雨果的作品。李青崖和曾樸有交往,決心以他為榜樣,把自己所喜愛的莫泊桑作品全面介紹進來。此后的人生,無論經歷怎樣的波折風浪,他都未曾動搖這個志愿。

終生向莫泊桑全集靠近

志愿雖立,翻譯莫泊桑全集的過程,卻格外波折多舛。

繼商務印書館出了三個短篇小說集后,從湖南搬家到上海時,經趙景深牽線,李青崖和北新書局簽訂了翻譯莫泊桑全集的合同(趙景深是北新書局老板李小峰的妹夫),讓他得以暫為安身立命。北新書局打出廣告,聲稱將分20冊陸續出齊。到1930年底,共出9冊,廣受歡迎。但由于北新書局對譯者的條件過于苛刻,李青崖與其合作并不愉快,加之北新書局本身多次被當局查封,這個出版計劃最終流產了。

1937年淞滬會戰開始,李青崖位于上海江灣的寓所被日本飛機炸毀。隨復旦-大夏聯合大學向內地撤退時,他寧愿舍棄許多家當,也堅持要將一套法文版莫泊桑全集帶上路。據李巨川描述,這套書是銅版紙印刷,重達十幾公斤,祖父母一路肩扛手提,歷經艱難,終于將其迢迢帶到貴陽,可見這是他視之為生命之物。這是關于李青崖常被講起的一個故事。1938年,商務印書館再出兩冊李譯莫泊桑短篇集,惜因戰爭再次擱置。

在動蕩時局中,盡管出版無望,李青崖卻始終沒有停下譯筆。一直到新中國成立后,在上海市長陳毅親聘下,他離開復旦大學,出任上海文史館副館長,安定又欣欣向榮的環境激發了他為國家文化事業盡力的熱情,也為他夙愿的實現創造了條件。李巨川當時和父母住在蘇州,每個寒暑假都回上海和祖父母生活,他記得,酷熱的伏暑中,總看見祖父把公寓門窗都打開,甚至搬張小凳坐在走廊中,肩上像普通工人一樣搭著條濕毛巾,汗流浹背地長時間赤膊伏案工作。1956年到1958年,新成立不久的上海新文藝出版社接連出版了李青崖翻譯的莫泊桑長篇小說《俊友》《溫泉》《人生》和《莫泊桑中短篇小說選集》。

1980年由上海譯文出版社出版的李青崖譯莫泊桑《俊友》。

眼看離目標完成近在咫尺,1966年9月的一天,一群暴徒闖入家中,抄走了李青崖的大量外文書籍手稿,幸虧文史館及時干預,后來這些資料被完整封存而沒有被毀壞。但多年心血經此一掠,令李青崖一病不起,被迫放棄工作,1969年7月31日因肺癌病逝,終年83歲。一直到1979年,李巨川才代表李家,領回了李青崖十幾年前被抄走的書籍手稿。李巨川還記得,當時他借了一輛自行車去,只要能對上祖父名字的書堆,就爬進去,憑借印章、字跡一本本翻找。殘缺不全的譯稿,經過家人長期精心校補整理,終于在上世紀90年代初,由湖南文藝出版社出版了李青崖翻譯的《莫泊桑短篇小說全集》(共四卷)和《莫泊桑長篇小說全集》(共兩卷),其中長篇小說集的譯者署名為李青崖及幼子李庠。

經歷多年波折,李青崖翻譯完成了莫泊桑的全部三百篇中短篇小說,而距翻譯其全集目標的實現僅距數步,殊為可惜。而除了莫泊桑,李青崖也翻譯了不少其他的法語作品,如莫泊桑老師福樓拜的《包法利夫人》,李譯為福羅貝爾的《波華荔夫人傳》,出版于1927年,早于后來通行的李健吾譯本。此外還有左拉《饕餮的巴黎》、大仲馬《三個火槍手》、法朗士《波納爾之罪》等。

但也有不翻譯的——抗戰之前,有人請他翻譯雷馬克的《西線無戰事》,但李青崖拒絕了,理由是這本書雖是名著卻是反戰的,而當前的中國正飽受侵略,不需要這樣描繪戰爭恐怖的作品。他轉而翻譯了宣揚民族意識的小說集《俘虜》,該書由左拉、莫泊桑、都德等著,中譯本出版時冠以“法國短篇敵愾小說”之名,以鼓舞國人抗日熱情。作為一個低調的譯者,李青崖對自己的譯事雖從來不多置評,但無疑,他的選擇包含著他的立場和傾向。

李青崖、妻子吳琴清和晚輩合照,后左為李巨川。

白話譯文的歷史印記

回顧研究莫泊桑包括福樓拜等法國作家在中國的譯介傳播史,李青崖都是重鎮般的存在,但可惜的是,今天熟悉李青崖的讀者漸漸不多了。一個原因是時代造成的,他在文化青黃不接的時候帶著遺憾去世了,錯過了向當代讀者介紹的最好時機;而另一個原因,只好歸于他從事得太“早”了,那時白話文尚剛剛起步,用白話文翻譯外國文學更是處于摸索中,以致今天讀起來,那些歐化的句式、早期白話文的生澀感和充滿時代氣息的措辭會讓我們感到有些距離,不若之后涌現的多種其他譯本讀起來貼近和流暢。

但正如李巨川所說,“拿一百年以后的尺度去量,不一定是好辦法”,這都不應視作李青崖翻譯本身的問題;相反,按照著名法語翻譯家郭宏安在《李青崖譯文集》導讀中的對照分析,比起早先的曲譯之風,李青崖的翻譯是十分符合嚴復所提“信、達、雅”的標準的,恪守“一句挨一句翻”的譯者準則,而也正是經由他系統、嚴謹的譯介,莫泊桑得以很早并全面地進入中國,對眾多中國現代作家產生了很大影響。陳子善提到,魯迅就收藏了五本李譯莫泊桑,現存魯博。而當代著名法語譯者余中先也在譯文集序言中提到,他當知青時,大家都在傳閱的《莫泊桑中短篇小說選集》便是由李青崖所譯、上海新文藝出版社出版的——這個集子流傳很廣,一份全國圖書館調查顯示,一直到上世紀80年代,它都是最受讀者歡迎的外國文藝書籍之一。

法語譯者袁筱一在《翻譯史欠青崖先生一聲“辛苦”》的序言末尾,談到李青崖譯本的文本特色時認為,放諸漫長翻譯史中,那些歐化的句子和文白交雜時期的特殊用詞,正是“對翻譯的使命和目的地語言文化變遷的最忠實的記錄”。在和陳子善等人的對談中,她提到,像李青崖這樣“認準一家翻譯”,也是老一輩譯者普遍的實踐,這種翻譯機制如今已難以實現。正有賴于這樣孜孜矻矻的勞動,李青崖這些早期譯者讓翻譯文學成為中國文學的一部分,因而,不會有“過時”一說。

重新鉤沉發掘李青崖既豐富又純粹的一生,著實要花費一番力氣,但當了解之后,會發現這一切是值得的,且意義深窈。自上世紀90年代湖南文藝出版社之后,借今年這套重出的《李青崖譯文集》,我們得以認識他、記住他,也通過那色彩別致的譯筆,看到在中國翻譯文學的草創期,外文與漢語交匯映照時是何種的形態,而那一代有志于啟蒙的知識分子,又沿著怎樣一條艱苦勤懇的大河順流而下。

(本版人物圖片由李巨川及親屬提供)